中国气象灾害频发, 有效的季节预测对于做好防灾减灾和经济社会的可持续发展规划具有重要意义。近期大气科学学院王会军院士研究团队设计了一种基于气候大数据集并结合传统统计预测经验的机器学习融合模型(Y-model),旨在提升中国气候季节预测技巧。相关成果发表于国际著名期刊《Science China-Earth Science》上。

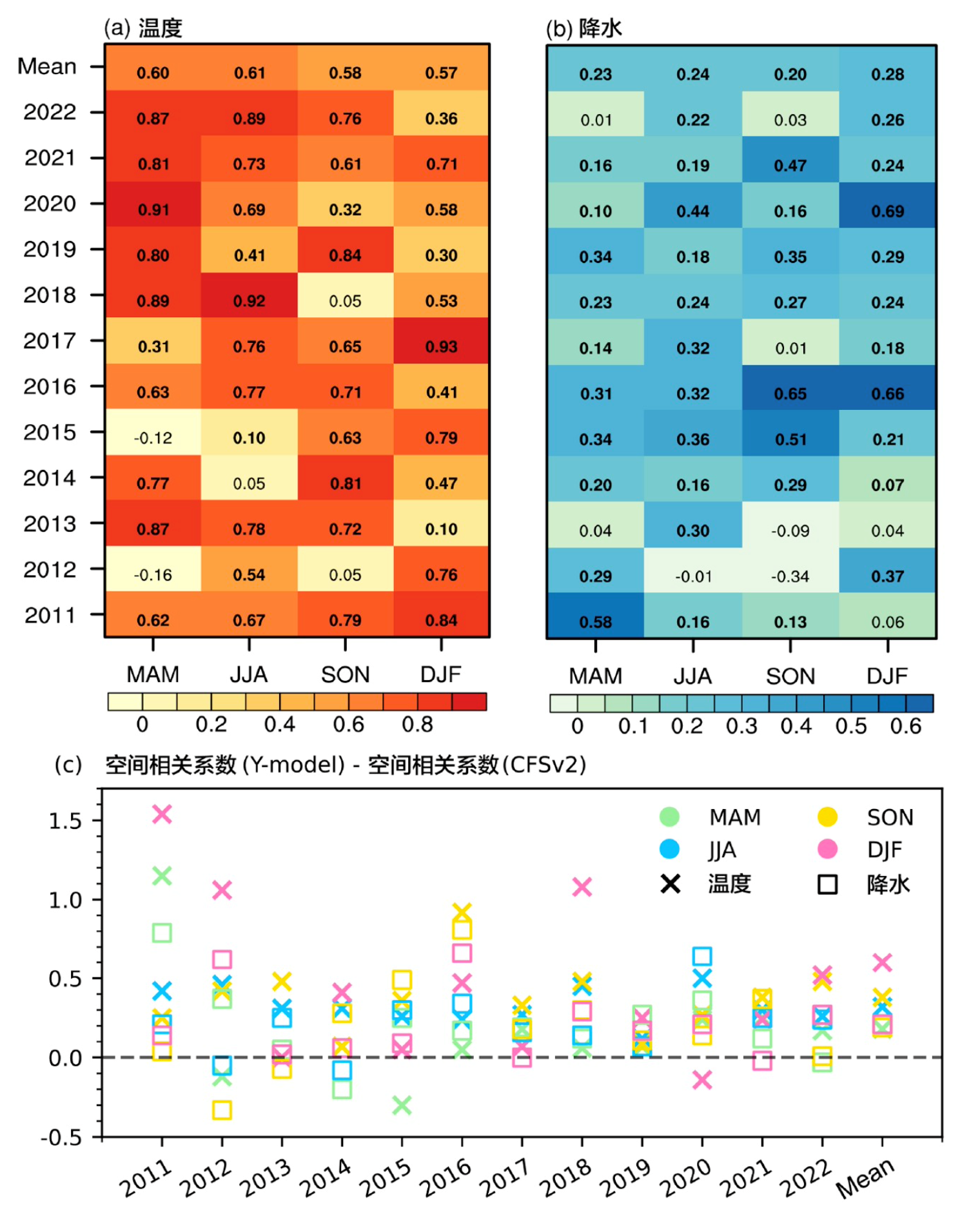

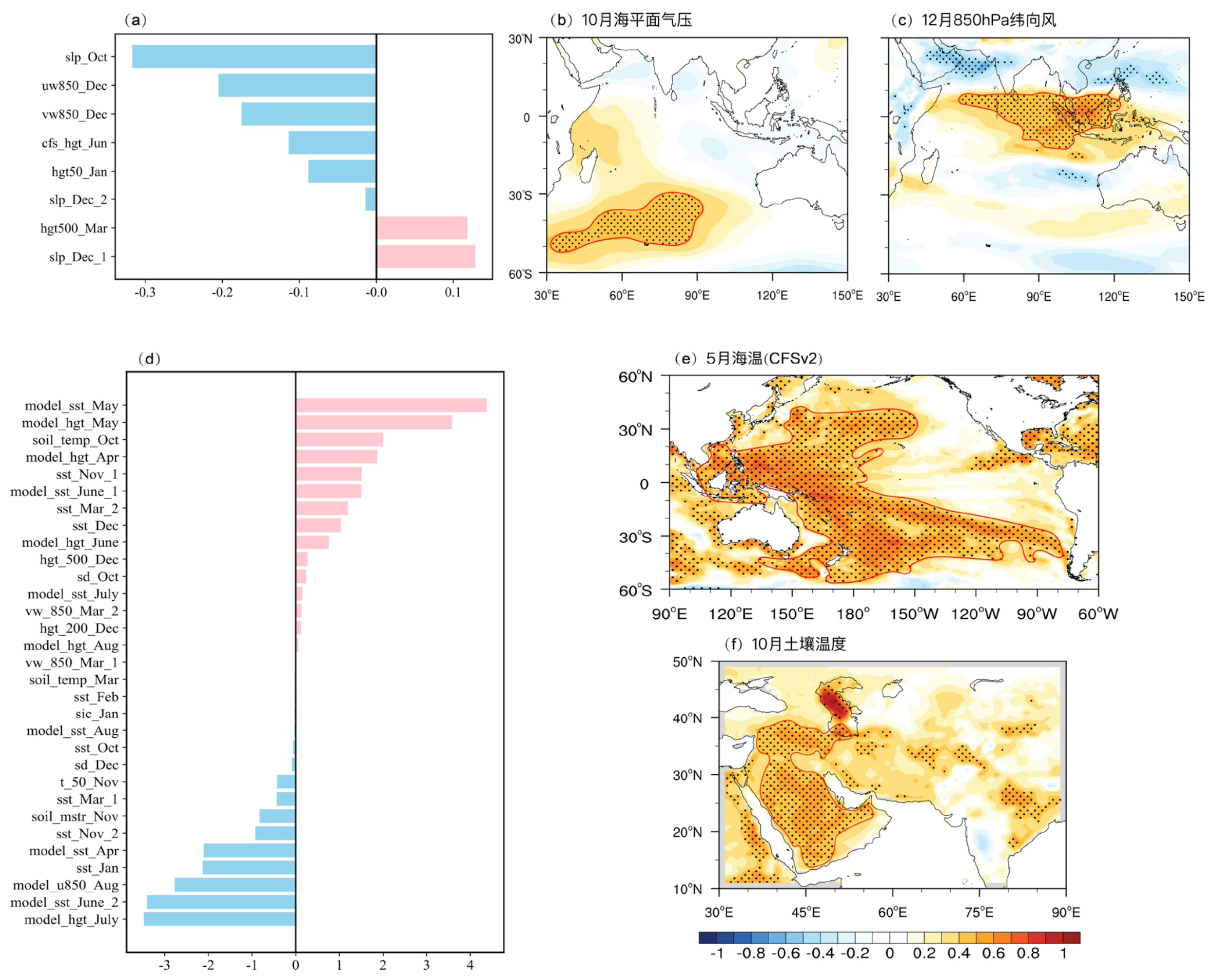

文章提出了一种机器学习融合模型,首先利用经验正交分解(EOF)对预测的目标变量(中国各季节的温度和降水)进行降维处理, 然后采用图像识别技术从气候大数据集中自动筛选出潜在的预测因子, 并确保与同期环流异常显著相关, 接着基于影响统计预测技巧的五个关键因素设置不同阈值, 构建了预测因子大样本集合。最后利用Facebook Prophet模型提前2个月对各季节温度和降水进行独立试报。预测结果显示,Y-model能够预测 2011~2022年间中国气候的季节变化, 其中温度和降水的平均空间相关系数分别达到0.60和0.24, 均优于CFSv2模式,并且有效预测出大多数气象站点的温度和降水相位, 包括近年来的极端气候情况。此外, 模型可以识别出潜在的预测因子, 计算出它们的贡献。通过分析极端气候年份, 发现2020年超强梅雨与前期印度洋信号和平流层信号密切相关, 而2022年极端高温可能受到西太平洋海温和西亚土壤温度异常的共同影响。这些发现不仅为中国气候的季节性预测提供了新视角,也为气候服务和防灾减灾提供了有力的科学支持。本研究得到了国家自然科学基金项目(42088101)等项目的支持。

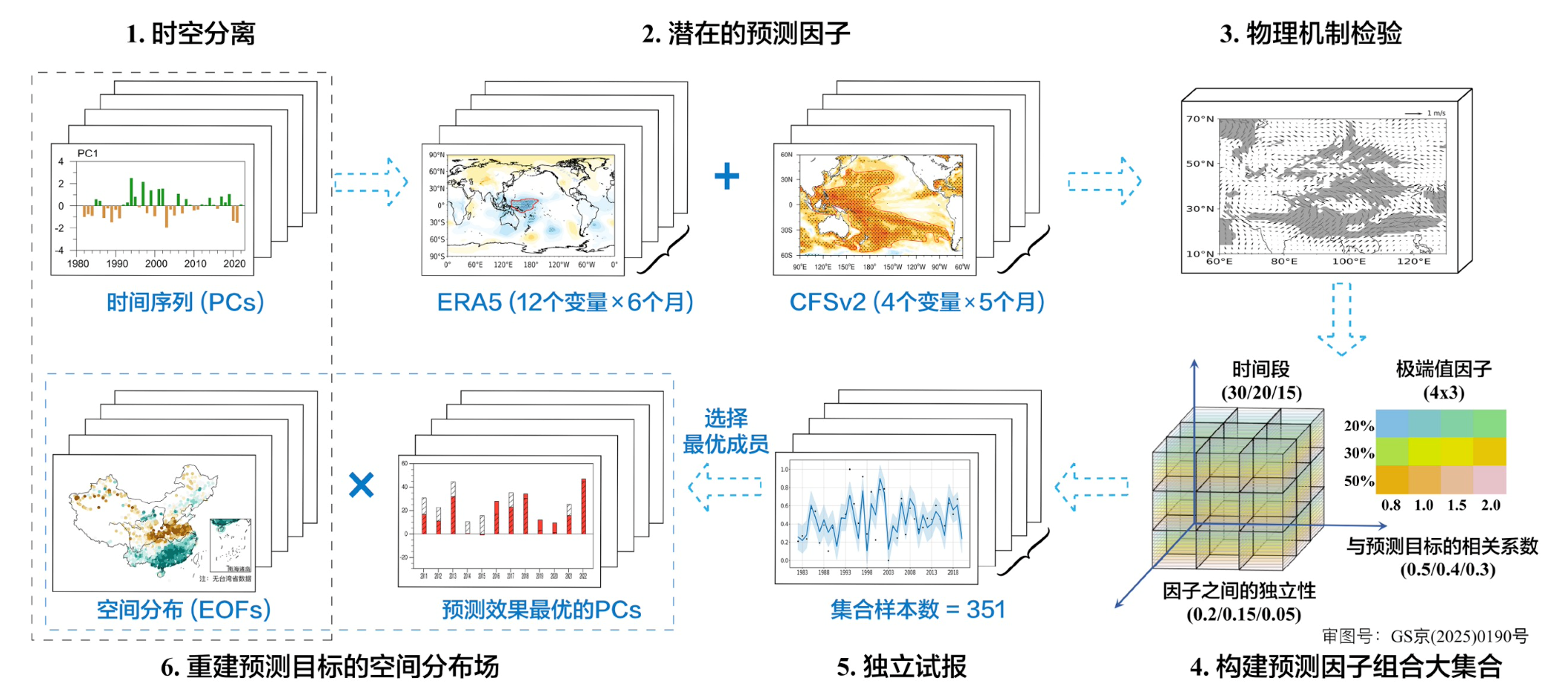

图1 季节预测模型框架(Y-model)。模型分为六个部分:(1)采用EOF分析降低预测目标的维度,并获取空间模态和对应主成分序列;(2)应用基于数学形态学的图像识别技术从ERA5和CFSv2中筛选出潜在的预测因子;(3)利用物理机制检验来验证预测因子的物理意义;(4)利用具有物理意义的潜在预测因子, 构建预测因子组合大集合, 并加入具有极端值的预测因子;(5)使用Prophet进行独立试报,并筛选出最佳集合成员;(6)通过原始空间模态和预测的最优主成分序列重建预测变量

图2 Y-model预测的(a)温度和(b)降水的空间相关系数以及(c)Y-model与CFSv2之间空间相关系数的差值。加粗数字表示通过了95%置信水平的显著性检验

图3 选定各预测因子的贡献以及关键预测因子。(a~c) 2020年夏季降水;(d~f) 2022年夏季温度。贡献度通过训练期得到的回归系数与预测年份的实际值相乘得到。关键预测因子分布图表示1982年到预测年份前一年期间各因子与对应PC1间的相关分布。红色实线框定的区域为关键预测因子的范围,打点区域表示通过99%置信水平的显著性检验

文章信息:

Qian D, Huang Y, Wang H. 2025. A merged machine learning model for seasonal climate prediction in China. Science China Earth Sciences, 68(5): 1469–1484, https://doi.org/10.1007/s11430-024-1537-7

钱丹未, 黄艳艳, 王会军. 2025. 基于机器学习融合模型的中国气候季节预测. 中国科学: 地球科学, 55(5): 1526–1541, https://doi.org/10.1360/N072024- 0196

Huang Y, Qian D, Dai J, Wang H, 2024: Skillful seasonal prediction of Afro-Asian summer monsoon precipitation with a merged machine learning and large ensemble approach, npj Climate and Atmospheric Science, 7:137.