季风作为气候系统的关键组成部分,其带来的降水在全球水循环与能量循环中扮演着重要角色。过去研究多聚焦于南半球季风的年际变率,对其年代际尺度上的变化特征及驱动机制仍认识有限。例如,是否存在主导南半球季风年代际变率的统一模态?不同区域季风的演变是否同步?这些问题尚待深入探讨。

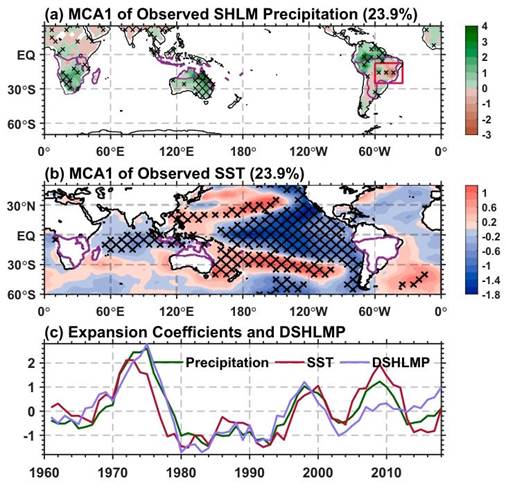

近期,我院曹剑教授团队在《Journal of Climate》上发表的研究成果,对上述问题取得了新进展。研究表明,自1960年代以来,南半球陆地季风降水在年代际尺度上存在显著的10–15年周期,并在空间上呈现出独特的纬向“跷跷板”结构:南非与澳大利亚季风区降水呈现同步变化,而南美季风区东南部(图1a红框所示区域)的降水变化则与之相反。这一现象揭示出南半球区域季风在时间上具有共同的周期演变特征,在空间上则表现出反位相的“跷跷板”式分布。

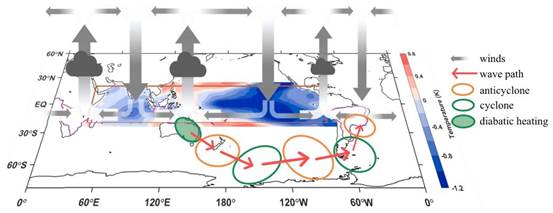

研究进一步将两区域降水差异定义为南半球陆地季风降水的年代际指数(DSHLMP),该指数能够有效刻画该地区季风降水年代际变化的主模态。与这一降水模态相关的海温异常表现为热带印度洋和中东太平洋偏冷,而海洋性大陆区域异常增暖(图1b),为理解该“跷跷板”现象的形成机制提供了重要线索。该海温模态通过改变低层大气的纬向气压梯度,促使异常风场在海洋性大陆上空辐合,高层风场相应辐散,从而加强了沃克环流的上升运动。与此同时,在东西两侧较冷海区上空,气流下沉形成次级环流(图2)。该环流的上升支位于南非季风区,配合热带印度洋和太平洋的异常冷海温对副热带高压的增强作用,共同为南非和澳大利亚季风区输送更多水汽,促进了两地降水的一致性增强。

在南美大陆,受安第斯山脉地形阻挡,该次级环流的上升运动被限制在山脉西侧,东侧则以微弱的下沉运动为主。此外,澳大利亚东部对流的异常活跃激发出罗斯贝波,其波列东传至南大西洋上空,进一步强化了该区域的副热带高压。该异常高压北侧的东南风一方面阻碍了来自热带地区的水汽输送,另一方面也引发布局冷平流,共同抑制了对流活动,导致南美东南部季风区降水显著偏少。

值得注意的是,该海温模态在空间分布上与太平洋年代际振荡(IPO)具有一定相似性,但其主导周期存在显著差异。本研究发现的海温演变存在显著的10–15年周期,而这一周期在以往关于IPO的研究中并未被明确识别。

本研究将我们对南半球季风的认识从区域尺度拓展至半球尺度。一方面,研究揭示了南半球各区域子季风系统在年代际尺度上具有共同的演变特征:即陆地季风降水普遍存在10–15年的显著周期,且南非与澳大利亚季风区降水呈同步变化,而南美季风区东南部降水则呈现相反的变化趋势。另一方面,研究进一步指出,热带印度洋和太平洋上类IPO的海温模态,是预测南半球季风降水年代际变化的一个可靠因子;在此过程中,需同时考虑热带沃克环流的变化与热带外罗斯贝波活动的协同影响。

图1 观测中夏季南半球陆地季风降水与全球海温年代际变率的协同变化模态。(a)最大协方差分析的主导降水模态,(b)最大协方差分析的主导海温模态,(c)主导模态事件序列与年代际南半球陆地季风降水指数(DSHLMP)。

图2 南半球陆地夏季风年代际降水 “跷跷板” 现象机制图。灰色箭头代表海温异常引起的沃克环流变化,红色箭头表示海温异常激发的罗斯贝波波列。

参考文献:

Wang, H., J. Cao, X. Lian, A. G. Turner, B. Wang, and Z. Kong, 2025: On the Decadal Variation of Southern Hemisphere Land Monsoon Precipitation. Journal of Climate, 4869–4883, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-24-0520.1.