北大西洋是全球最主要的热带气旋生成海区之一,其活跃程度仅次于西北太平洋和东北太平洋。目前,对北大西洋热带气旋活动的研究广泛依赖海‑气耦合气候模式,然而不同模式在模拟该海域热带气旋生成频数方面存在显著差异,这已成为当前气候模式发展中的一个突出难题。揭示模式间差异的成因,不仅有助于提升未来全球变暖背景下热带气旋活动预估的可信度,也将深化我们对热带气旋生成关键驱动因子的理解。

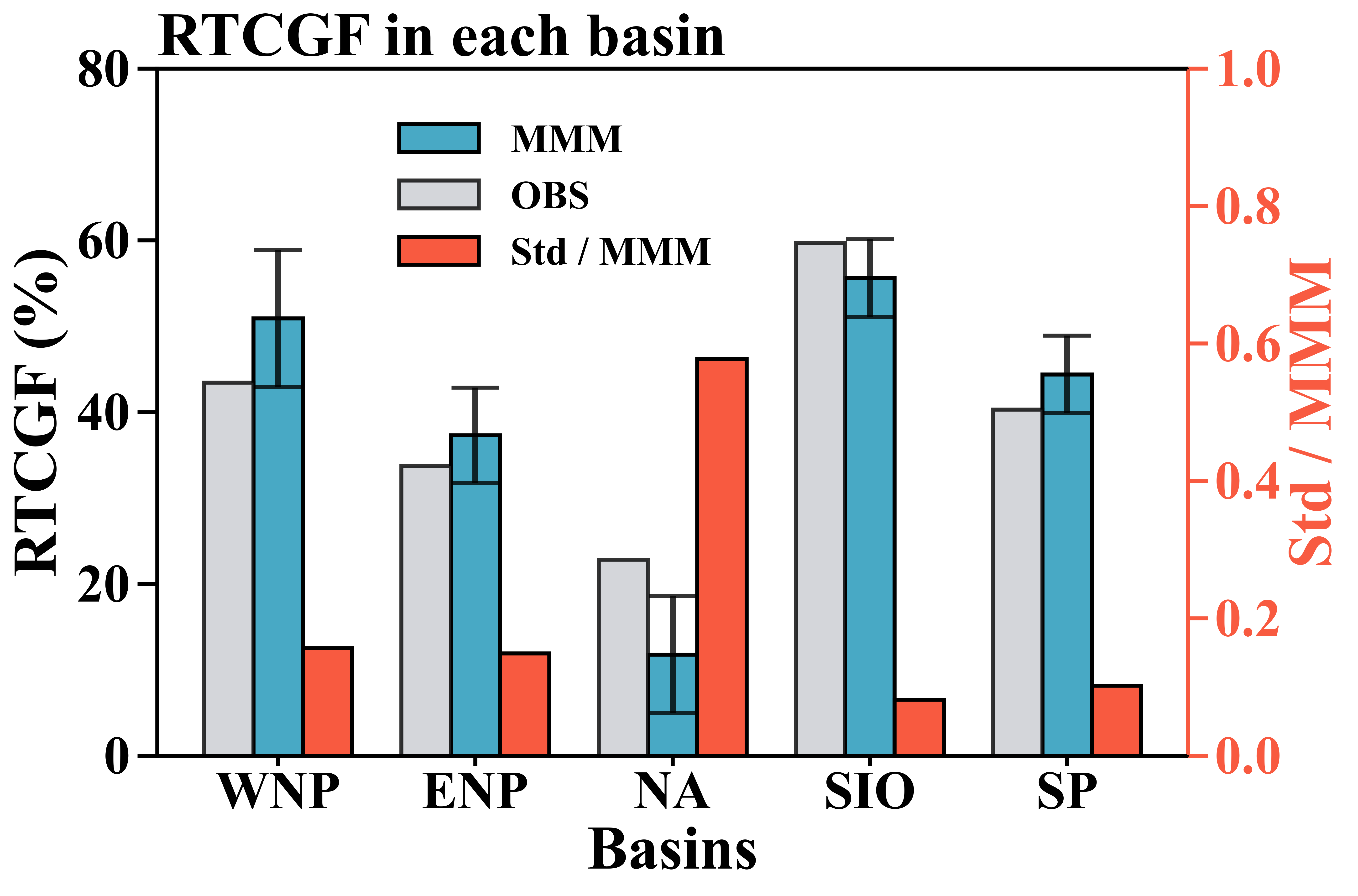

针对上述问题,我院曹剑教授团队基于30个CMIP6耦合模式,系统识别并评估了其对北大西洋热带气旋生成频数的模拟能力。研究采用“相对热带气旋生成频数”(即北大西洋热带气旋频数占北半球总频数的比例)作为评估指标,以减小模式中全球热带气旋总频数系统性偏差对区域结果的影响。观测分析表明,北大西洋热带气旋频数约占北半球总数的21%,而CMIP6多模式平均值仅为10%,且各模式间差异显著,模拟一致性远低于其他海区(图1)。这表明,北大西洋热带气旋频数的模拟仍是当前耦合模式普遍存在的一个薄弱环节。

图1 热带气旋(TC)活跃季节期间,在西北太平洋(WNP)、东北太平洋(ENP)、北大西洋(NA)、南印度洋(SIO)和南太平洋(SP)的观测热带气旋生成相对频数(RTCGF,灰色柱)和CMIP6-historical试验多模式平均值(MMM,蓝色柱)。红色柱表示模式RTCGF标准差与模式平均RTCGF之比。由于北印度洋的热带气旋活跃季节与北半球其他洋区不同,故未包含在内。

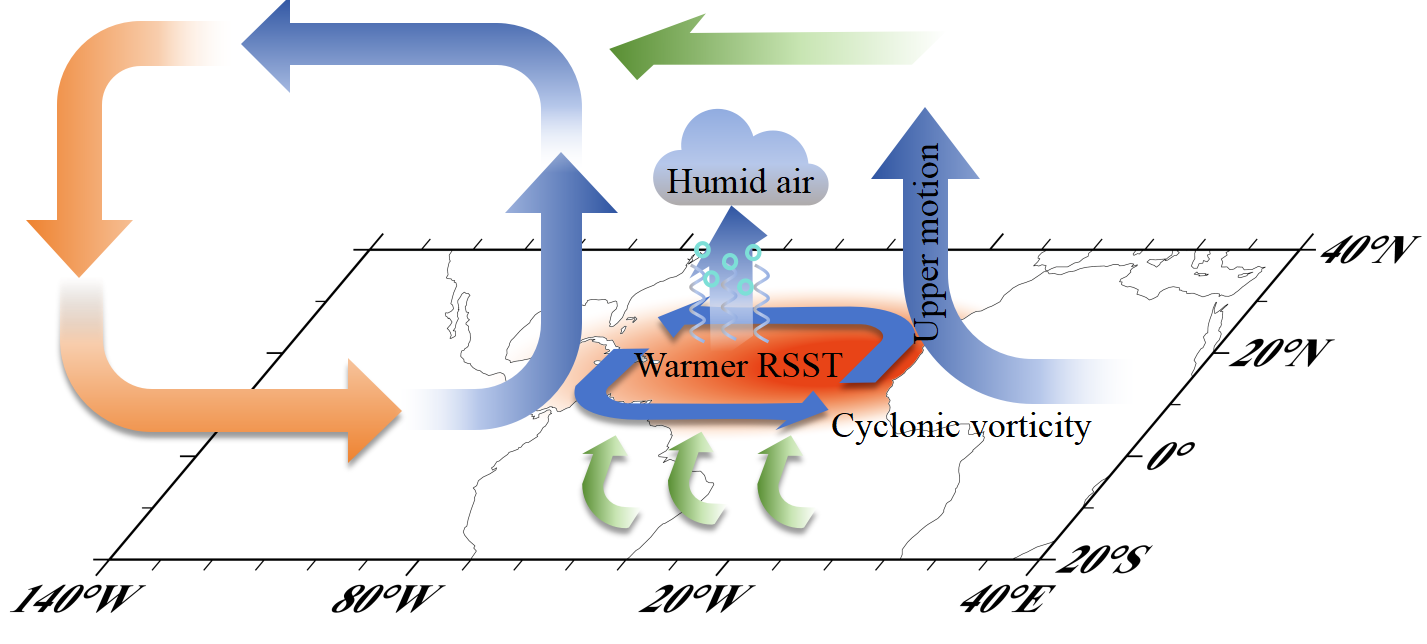

那么,造成这种模拟差异的原因何在?进一步分析表明,关键因素在于模式对“相对海温”(即北大西洋海温与热带地区平均海温之差)的模拟存在系统性偏差。当北大西洋海温高于热带平均海温时,会引发低层大气环流的响应:东太平洋出现西风异常,而北非上空则表现为东风异常,二者共同促使北大西洋低空产生气流辐合。在科氏力作用下,这种辐合风场进一步转化为气旋性涡度异常。同时,低层辐合所激发的上升运动将湿润空气输送至对流层中层,有利于深对流的发展,从而共同构成了有利于热带气旋生成的背景条件(图2)。

研究进一步证实,若耦合模式能够准确再现观测中热带大西洋相对偏暖的海温结构,其所模拟的北大西洋热带气旋频数便与观测值较为接近;反之,模拟频数则显著偏低。当前大多数CMIP6模式普遍存在对北大西洋相对海温的低估(冷偏差),这恰好解释了为何其模拟的热带气旋生成频数系统性偏少。因此,热带海温梯度不仅是导致各模式间差异的关键,也是造成多模式平均结果偏低的重要原因。

图2 模式模拟北大西洋偏暖的相对海温(RSST)通过的调整纬向环流,使得环境场有利于热带气旋生成的示意图。

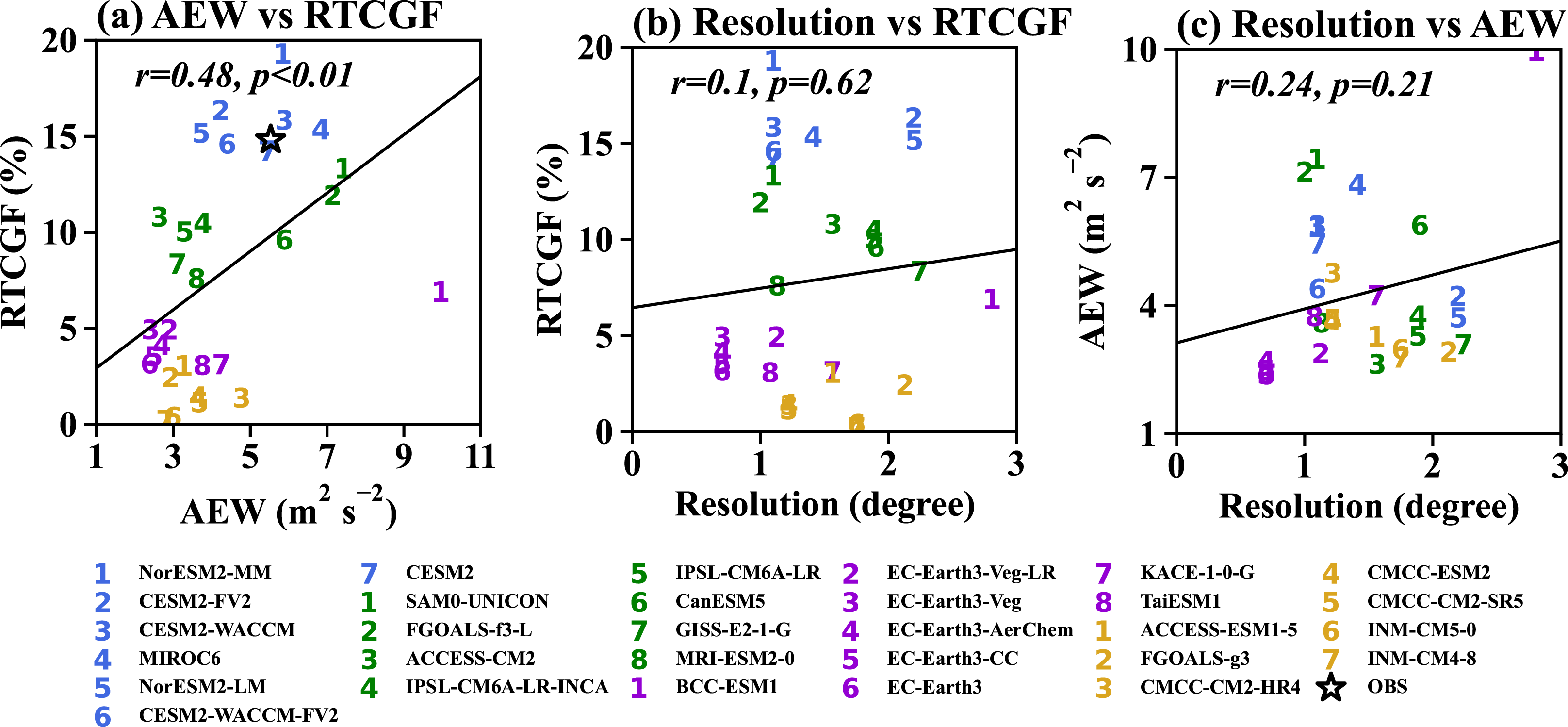

除季节尺度环境场的影响外,天气尺度扰动(如非洲东风波)也对北大西洋热带气旋的生成频数具有重要贡献。研究采用北非东部(10°N–20°N,0°–20°W)区域850 hPa涡动动能(EKE)的平均值来表征非洲东风波的活动强度。分析表明,CMIP6模式中模拟的北大西洋热带气旋相对频数与非洲东风波活动呈显著正相关(r = 0.48,通过99%的显著性检验,图3a),说明东风波活动的模式间差异可在一定程度上解释北大西洋热带气旋相对频数的不确定性。然而,非洲东风波活动及北大西洋气旋生成频数与模式水平分辨率之间并未表现出明显相关性(图3b, c)。这表明,在CMIP6模式普遍采用的约1°–2°水平分辨率范围内,分辨率并非影响热带气旋生成模拟的关键因素。

图3 CMIP6-historical试验30个耦合模式的非洲东风波强度水平分辨率与MDR平均(a)热带气旋相对频数RTCGF(%),(b)热带气旋绝对频数TCGF,(c)非洲东风波(AEW)强度(m2s-2),(d)相对海温(RSST)(℃),(e)DGPI,以及(f)ENGPI的相关关系。实线为30个模式的线性回归线。黑星为观测的数值。

本研究对改进气候模式中热带气旋的模拟及预测具有重要启示。尽管提升模式分辨率常被视为优化气候模拟的有效途径,但在当前主流耦合模式(水平分辨率约1°–2°)中,单纯提高分辨率对改善热带气旋频数模拟的效果有限。相比之下,模式对热带海温梯度的模拟能力更为关键。值得注意的是,在未来增暖情景下,关于海温增暖模态更偏向厄尔尼诺型还是拉尼娜型仍存争议,这一不确定性将进一步增加耦合模式对北大西洋热带气旋频数预测的难度。因此,未来应着重关注与热带海表温度梯度模拟相关的物理过程改进,并优化中小尺度扰动发生发展的参数化方案,从而系统提升热带气旋预测与气候预估的准确性。

论文信息:

Wang, B., Cao, J., Feng, J., Wang, C., Zhao, H., & Wu, L. (2025). On the inter-model spread of tropical cyclone genesis frequency over the North Atlantic in CMIP6 models. Atmospheric Research, 322, 108128.