北极海冰浓度在全球气候系统中扮演着重要角色,对中低纬度地区的大气环流与气候变化存在显著影响。然而,目前关于其对欧亚大陆早春气候变化影响的研究仍相对不足。而早春作为冬季向春季过渡的重要时段,其温度变化不仅会影响农作物、生态系统等自然过程,也与人类生产生活密切相关。因此,深入研究早春温度变化的影响机制具有重要的科学意义和现实价值。

近日,南京信息工程大学李惠心副教授(通讯作者)与博士研究生袁嫄(第一作者)等探讨了巴伦支海海冰密集度(SIC)与欧亚大陆早春地表温度(SAT)之间关系的年代际变化特征及潜在物理机制。相关成果已发表于期刊《Atmospheric Research》。

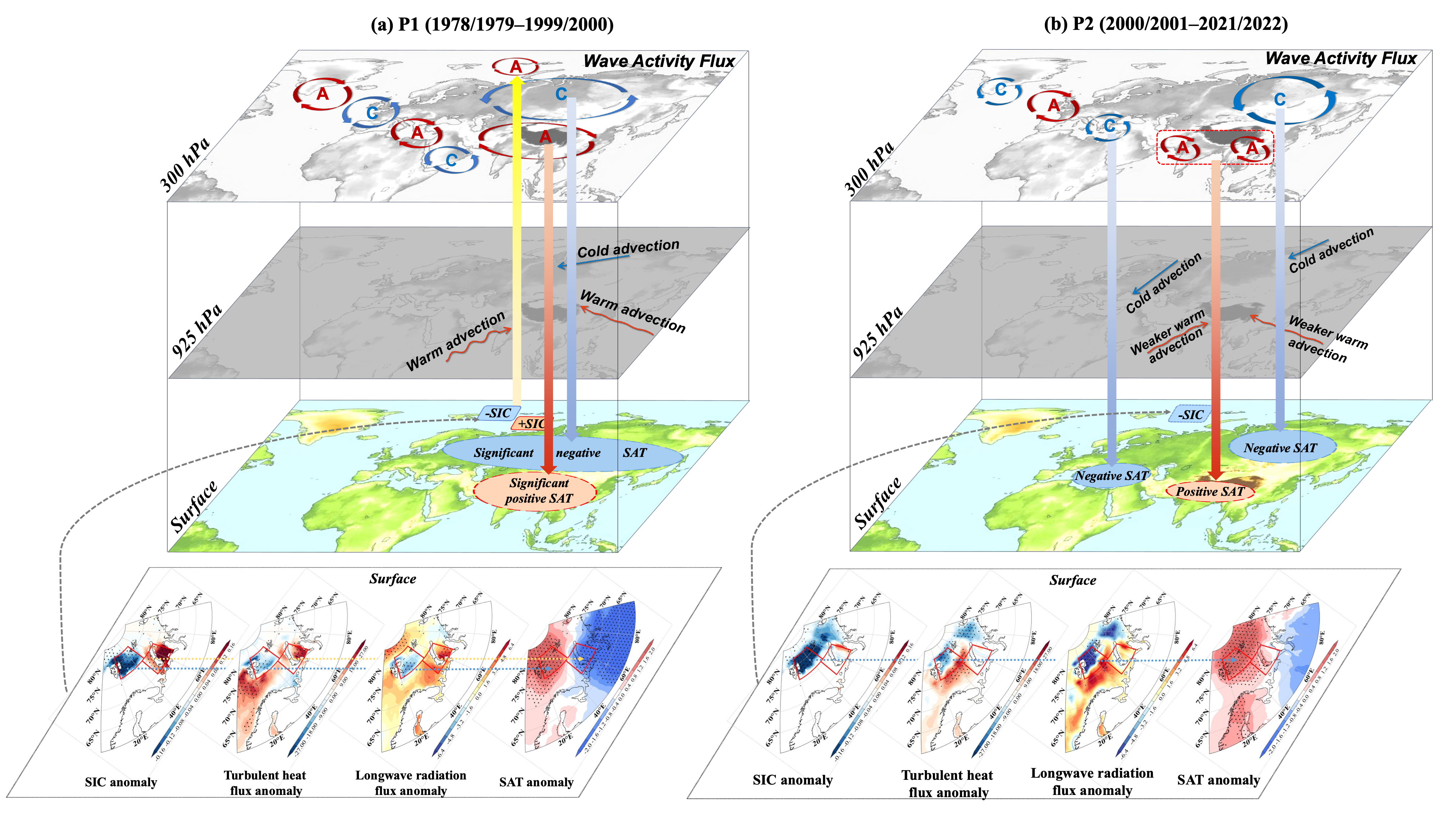

该研究基于再分析资料及数值模式模拟,揭示了前期11月巴伦支海SIC偶极子型异常模态与欧亚大陆早春SAT异常偶极子模态之间的关系存在明显的年代际变化特征。研究发现,在2000年前后,二者之间的关系发生了显著转变:其相关性由显著正相关转变为不显著,表明北极海冰对欧亚早春气候的影响在不同年代存在明显差异。进一步分析表明,这种变化可归因于两个子时段内巴伦支海SIC年际变率空间分布的差异。在前一时段内(1978/1979–1999/2000年),巴伦支海偶极型SIC异常模态可从前期11月一直持续至次年3月,SIC异常可调节湍流热通量和净长波辐射通量影响局地温度,并进一步通过激发向上且向南传播的波列增强源自北大西洋东传的波列,进而调控欧亚大陆上空的大气环流形势使得次年3月欧亚大陆SAT异常呈现出显著的南北偶极子型分布模态(图1a)。然而,在后一时段(2000/2001–2021/2022年),巴伦支海SIC异常表现为一致型分布特征,导致由巴伦支海向欧亚大陆传播的波列减弱,从而使得巴伦支海SIC与欧亚大陆SAT之间的联系减弱(图1b)。

该研究探究了北极海冰在不同年代对欧亚早春气候影响机制的显著差异,表明北极与欧亚气候系统之间关系的复杂性。该成果为理解和预测欧亚气候变化提供了新的科学依据,也为全球变暖背景下的中高纬气候响应研究提供了重要参考。

图1 (a)1978/1979–1999/2000年及(b)2000/2001–2021/2022年前期11月巴伦支海海冰密集度(SIC)影响次年3月欧亚大陆地表温度(SAT)分布特征的物理机制总结图

论文信息:

Yuan, Y., H. Li, B. Sun, F. Li, and S. He, 2025: Interdecadal variation in the relationship between November Barents Sea Ice and the subsequent March Eurasian surface air temperature. Atmospheric Research, 329, 108526, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2025.108526.